Содержание

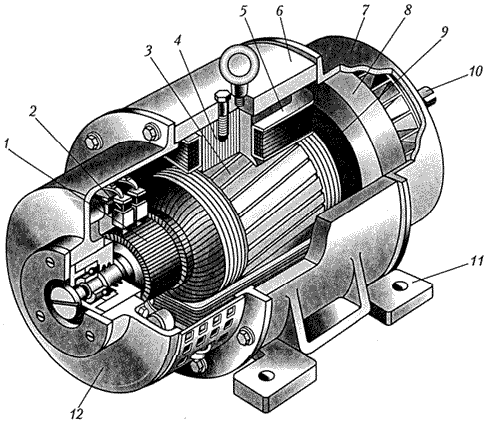

Машины постоянного тока – обратимые. Они могут работать и как генератор и как двигатель. Конструктивно генераторы и двигатели постоянного тока устроены одинаково. На рис. 5.1 показан продольный разрез двигателя постоянного тока.

Р ис. 5.1 -Общий вид двигателя постоянного тока:

ис. 5.1 -Общий вид двигателя постоянного тока:

1-коллектор, 2 — щеточный аппарат, 3 – якорь, 4 – главные полюса, 5 – катушка обмотки возбуждения, 6 – станина, 7 и 12 подшипниковые щиты, 8 — вентилятор, 9 – лобовые части обмотки статора, 10 — вал, 11-лапы

Машины постоянного тока состоит из двух основных частей: статора – неподвижной части и подвижной части – ротора. В машинах постоянного тока ротор называется якорем.

Основными конструктивными элементами машин постоянного тока (рис. 5.1) являются станина 6 с закрепленными на ней главными 4 и добавочными полюсами, вращающийся якорь 3 с обмоткой возбуждения 5 и коллектором 1 и щеточный аппарат 2. В машинах малой и средней мощностей станина одновременно служит и корпусом, к которому крепятся лапы 11 для установки машины, и частью магнитопровода. По ней замыкается магнитный поток. В большинстве машин станина выполнена массивной, из стальных труб, либо сварной из листов конструкционной стали. В ряде машин станину выполняют шихтованной.

К внутренней поверхности станины крепят главные и добавочные полюсы. Сердечники главных полюсов массивные либо набраны из листов стали толщиной 1 — 2 мм. Сердечники добавочных полюсов, как правило, массивные. На главных полюсах располагаются обмотки возбуждения; их МДС создают рабочий поток машины. Обмотки добавочных полюсов, расположенных по поперечным осям машины, служат для обеспечения нормальной коммутации. Магнитопровод якоря шихтуется из листов электротехнической стали. В машинах малой мощности сердечник якоря насаживается непосредственно на вал со шпонкой и фиксируется в осевом направлении буртиком вала и кольцевой шпонкой. С торцов якоря для предотвращения распушения листов во время работы установлены нажимные шайбы, совмещенные с обмоткодержателями.

На валу 10 двигателя расположен якорь двигателя. Сердечник якоря представляет собой цилиндрический магнитопровод 6, в пазах которого расположена обмотка якоря 7.

Якорь машины постоянного тока в настоящее время выполняется, как правило, барабанного типа. Он состоит из: сердечника якоря 4, набираемого из листовой электротехнической стали толщиной 0,35–0,5 мм. Для уменьшения потерь от вихревых токов листы изолируются друг от друга лаковой или оксидной пленкой. На наружной поверхности сердечника якоря имеются пазы, равномерно распределенные по окружности, в которые укладывается обмотка якоря 5. Обмотка выполняется из специальных медных обмоточных проводов круглого или прямоугольного сечения. Элементы обмотки тщательно изолируются между собой и от сердечника и закрепляются в пазах при помощи клиньев или бандажей из стальной проволоки. Части обмотки, выступающие с торцов сердечника (лобовые соединения) крепятся бандажами.

Секции обмотки якоря присоединены к коллектору 1. К нему же прижимаются пружинами неподвижные щетки 2. Закрепленный на валу двигателя коллектор состоит из ряда изолированных от него и друг от друга медных пластин. С помощью коллектора, и щеток осуществляется соединение обмотки якоря с внешней электрической цепью. У двигателей они, кроме того, служат для преобразования постоянного по направлению тока внешней цепи в изменяющийся по направлению ток в проводниках обмотки якоря.

Обмотки якорей двухслойные. В машинах мощностью до 15 — 20 кВт они выполнены из круглого провода и уложены в полузакрытые пазы. В пазовых частях обмотка крепится пазовыми клиньями, в лобовых — бандажами из стеклоленты или немагнитной стальной проволоки, которые прижимают их к обмоткодержателям. В машинах большой мощности катушки обмотки якоря наматывают из прямоугольного провода и укладывают в открытые пазы. Крепление обмотки либо такое же, как и в машинах малой мощности, т. е. клиньями в пазовой и бандажами в лобовой части, либо бандажами и в пазовой, и в лобовой части. Обмотка якоря присоединяется к коллектору, закрепленному на валу машины. Обычно коллектор выполняется цилиндрического типа, реже торцевого. Продольный разрез цилиндрического коллектора приведен на рис. 5.2.

1 — передний нажимной конус; 2 — пластины коллектора ; 3 — втулка коллектора; 4 — изоляционная манжета; 5 —задний нажимной конус

Коллектор состоит из коллекторных пластин (ламелей) 2, изолированных друг от друга и от элементов крепления миканитовыми прокладками и манжетами 4. С торцов пластины стягиваются нажимными конусами (фланцами) 5. Благодаря специальному выступу (ласточкину хвосту) пластины сжимаются между собой, образуя жесткую конструкцию. Затем коллектор обтачивается, чтобы его рабочая поверхность была строго цилиндрической.

Для соединения обмотки якоря с внешней цепью служит щеточный аппарат. Обычно он состоит из щеточной траверсы с пальцами и щеткодержателей со щетками. Щеткодержатель состоит из обоймы, в которой располагается щетка, и нажимной пружины, прижимающей щетку к коллектору. Все одноименные щетки соединяются между собой сборными шинами, которые выводятся на зажимы машины, как концы обмотки якоря. Обмотка якоря впаивается непосредственно в выступающие части коллекторных пластин или при помощи специальных соединительных проводников (петушков), если разница в диаметрах коллектора и якоря велика.

Дополнительные полюса с расположенной на них обмоткой уменьшают искрение между щетками и коллектором машины. Обмотку дополнительных полюсов соединяют последовательно с обмоткой якоря и на электрических схемах часто не изображают.

Кроме двигателей, имеющих два главных полюса, существуют машины постоянного тока с четырьмя и бόльшим количеством главных полюсов. При этом соответственно увеличивается количество дополнительных полюсов и комплектов щеток.

На корпусе также расположены табличка с паспортными данными и клеммная коробка.

Клеммы на щитке коробки маркируются: начало и конец обмотки якоря А1 и А2; параллельной обмотки возбуждения – Е1 и Е2 , обмотки дополнительных полюсов – В1 и В2 .

Устройство машины постоянного тока при первом знакомстве кажется сложным. Но если понять происходящие внутри процессы, ситуация существенно прояснится.

Машины постоянного тока: что это?

Применение электрического тока в основном заключается в превращении его в иные виды энергии, в частности, механическую. Также и механическая энергия может быть превращена в электрическую.

Применение электрического тока в основном заключается в превращении его в иные виды энергии, в частности, механическую. Также и механическая энергия может быть превращена в электрическую.

Этими преобразованиями занимаются машины постоянного и переменного тока. У первых в обмотку возбуждения подается постоянный ток.

Машины постоянного тока (МПТ), преобразующие механическую энергию в электричество, называются генераторами. Выполняющие обратное преобразование — двигателями.

Устройство

МПТ состоят из двух частей:

- индуктор: неподвижная часть;

- якорь: вращается внутри индуктора.

В машинах переменного тока индуктор и якорь принято называть, соответственно, статором и ротором. Индуктор создает первичное магнитное поле, воздействующее на якорь с целью навести в нем ЭДС (генератор) либо заставить его вращаться (двигатель).

В маломощных МПТ индуктором иногда выступает постоянный магнит, но чаще с целью добиться однородного магнитного потока применяют электромагнит, то есть систему катушек, создающих при протекании через них постоянного тока магнитное поле обмотка возбуждения (ОВ).

Устройство машины постоянного тока

Каждая катушка намотана на сердечник, вместе они образуют магнитный полюс. Для надлежащего распределения магнитного потока сердечник снабжен специальным наконечником. Основных полюсов может быть несколько. Помимо них применяются добавочные, обеспечивающие безыскровую работу коллектора. Последний представляет собой важный элемент МПТ, его функция будет рассмотрена ниже.

Ярмо индуктора одновременно является станиной МПТ, потому его так обычно и называют. К нему крепятся магнитные полюсы и подшипниковые щиты (вращается вал якоря). В сущности, ярмо — это лишь часть станины, по которой замыкаются магнитные потоки основных и добавочных полюсов.

Якорь представляет собой сердечник с пазами, содержащими уложенный в определенном порядке провод — обмотку. Сердечник закреплен на валу, вращающемся в подшипниках. Здесь же закреплен коллектор.

Якорь представляет собой сердечник с пазами, содержащими уложенный в определенном порядке провод — обмотку. Сердечник закреплен на валу, вращающемся в подшипниках. Здесь же закреплен коллектор.

Коллектор обеспечивает возможность подачи питания на обмотку вращающегося якоря. Он является подвижной частью так называемого скользящего коллекторного контакта, и состоит из нескольких изолированных друг от друга сегментообразных медных пластин, закрепленных в виде цилиндра на валу якоря. Неподвижная часть контакта представлена графитовыми или медно-графитовыми щетками, закрепленными в щеткодержателях. Пружинами они придавливаются к пластинам коллектора.

Принцип действия

Особенности функционирования МПТ зависит от того, в каком режиме она работает — генератора или двигателя. Далее подробно рассматриваются оба варианта.

Генератор

Принцип работы генератора постоянного тока основан на явлении электромагнитной индукции. Состоит оно в том, что при изменении магнитного потока, пересекающего проводник, в последнем наводится ЭДС.

Принцип действия генератора постоянного тока

Чтобы добиться изменения магнитного потока, меняют параметры поля либо двигают в постоянном поле проводник. По второму варианту и работает генератор постоянного тока: обмотка якоря приводится во вращение внешней механической силой.

Очевидно, что после поворота витков обмотки на 180 градусов ЭДС окажется направленной противоположно. Сохранить ток в подключенной к генератору цепи постоянным, то есть однонаправленным, помогает коллектор: в нужный момент он переподключает концы обмотки якоря к противоположным контактам цепи (щеткам). То есть в этой машине коллектор играет роль механического выпрямителя.

Двигатель

Работа МПТ в режиме двигателя обусловлена возникновением так называемой амперовой силы. Она действует на помещенный в магнитное поле проводник при протекании по нему тока. Направление амперовой силы определяется по правилу левой руки.

Сила Ампера появляется благодаря следующему механизму:

- при протекании тока вокруг проводника возникает магнитное поле с силовыми линиями, концентрически окружающими проводник (круговое поле);

- вектор его индукции по одну сторону от проводника сонаправлен с вектором индукции первичного магнитного поля, в которое проводник помещен. С этой стороны первичное поле усиливается;

- по другую сторону вектор наведенного электротоком поля направлен противоположно вектору индукции первичного поля, соответственно, здесь оно гасится;

- разница в индукции поля по обе стороны проводника активирует к возникновению данной силы. Определяется она по формуле: F = B * I * L, где: B — магнитная индукция первичного поля, I — сила тока в проводнике, L — длина проводника.

Как и в случае с генератором, после поворота витка обмотки якоря в определенное положение, требуется переключение контактов для изменения в ней направления тока либо полярности индуктора. Поэтому в режиме двигателя коллектор также необходим.

У коллекторных двигателей есть преимущества:

- простота и широкий диапазон регулировки;

- жесткая механическая характеристика (вращающий момент остается стабильным).

Недостаток — низкая надежность коллектора и его сложность, негативно отражающаяся на стоимости двигателя.

Вот какими нежелательными явлениями сопровождается работа узла:

- искрение;

- засорение токопроводящей графитовой пылью (щетки выполнены из этого материала);

- появление помех в сети;

- при значительной нагрузке — кольцевое искрение («круговой огонь»), приводящее к выгоранию коллекторных пластин.

В целях борьбы с недостатками в некоторых современных двигателях постоянного тока (ДПТ) применены следующие решения:

- обмотки якоря и индуктора меняются местами: первую размещают на неподвижной части (статоре), вторую — на вращающейся (роторе). Скользящий контакт при этом остается, но из-за низкой нагрузки в обмотке возбуждения, он намного проще и надежнее коллекторно-щеточного;

- переключение между обмотками якоря, теперь расположенного в неподвижной части, осуществляется при помощи полупроводниковых ключей, срабатывающих по сигналу датчика положения ротора. То есть механический переключатель (коллектор) заменен электронным.

Такие двигатели называют бесколлекторными, за рубежом — BLDC-двигателями.

Классификация МПТ по способу питания обмоток индуктора и якоря

По данному признаку МПТ делятся на 4 вида.

С независимым возбуждением

Обмотки индуктора и якоря не имеют электрического соединения. У генераторов этого типа обмотку возбуждения питает сеть постоянного тока, аккумулятор или специально предназначенный для этого генератор — возбудитель. Мощность последнего — несколько сотых мощности основного генератора.

Область применения генераторов с независимым возбуждением:

Область применения генераторов с независимым возбуждением:

- системы значительной мощности, где напряжение на обмотке возбуждения существенно отличается от генерируемого;

- системы регулирования скорости вращения двигателей, запитанных от генераторов.

У двигателей с независимым возбуждением запитана и якорная обмотка. В основном это также агрегаты большой мощности.

Независимость обмотки индуктора позволяет удобнее и экономичнее регулировать ток возбуждения. Еще одна особенность таких моторов — постоянство магнитного потока возбуждения при любой нагрузке на валу.

С параллельным возбуждением

Обмотки индуктора и якоря соединены в одну цепь параллельно друг другу. Генераторы этого типа обычно применяются для средних мощностей. При параллельном соединении генерируемое устройством напряжение подается на обмотку возбуждения. При соединении в одну цепь обмоток индуктора и якоря говорят о генераторе с самовозбуждением.

По своим характеристикам они идентичны моторам с независимым возбуждением и обладают следующими особенностями:

- при изменении нагрузки частота вращения практически не трансформируется: замедление составляет не более 8% при переводе от холостого хода к номинальной нагрузке;

- можно с минимальными потерями регулировать частоту вращения, причем в широких пределах — 2-кратно, а у специально сконструированных моторов и 6-кратно.

Индуктор вращающегося двигателя с параллельным возбуждением нельзя отсоединять от цепи якоря, даже если он уже отключен. Это приведет к наведению значительной ЭДС в обмотке возбуждения с последующим выходом мотора из строя. Находящийся рядом персонал может получить травму.

С последовательным возбуждением

Обмотки соединены в цепь последовательно друг другу. Через обмотку возбуждения течет ток якоря. Генераторы этого типа почти не применяются, поскольку процесс самовозбуждения происходит достаточно бурно и устройство не способно обеспечить необходимое большинству потребителей постоянство напряжения. Их используют только в специальных установках.

Схема последовательного возбуждения

Двигатели этого типа широко применяют в качестве тяговых (электровозы, троллейбусы, краны и пр.): по сравнению с аналогами параллельного возбуждения, при нагрузке они дают более высокий момент с одновременным уменьшением скорости вращения. Пусковой момент также высок.

С параллельно-последовательным (смешанным) возбуждением

Существует два вида схемы:

- основная обмотка индуктора включена параллельно с якорной, вспомогательная — последовательно;

- основная обмотка индуктора включена последовательно с якорной, вспомогательная — параллельно.

Схемы систем возбуждения МПТ

Подключение параллельной обмотки до последовательной называют «коротким шунтом», за последовательной — «длинным шунтом». Генераторы этого типа применяются крайне редко.

Двигатели сочетают в себе достоинства аналогов с параллельным и последовательным возбуждением: способны работать на холостом ходу и при этом развивают значительное тяговое усилие. Но и они сегодня почти не применяются.

Видео по теме

Об устройстве и принципе работы двигателя постоянного тока в видео:

Несмотря на преобладание тока переменного, машины постоянного тока остаются востребованными. Это объясняется их экономичностью, простотой регулировки и рядом прочих достоинств. Коллекторные двигатели, в сущности, универсальны, поскольку могут работать и на переменном токе (направление тока в обмотках все время совпадает).

Дата публикации: 03 декабря 2011 .

Категория: Машины постоянного тока.

В статье описано устройство стандартной машины постоянного тока. Рассмотрено, что из себя представляют главный и дополнительный полюс, якорь, коллектор и щеточный аппарат.

Рассмотрим несколько подробнее устройство машины постоянного тока и приведем краткое описание ее главных конструктивных элементов.

Конструкция полюсов

На рисунке 1 изображен полюс машины. Сердечники полюсов набираются из листов, выштампованных из электротехнической стали толщиной 0,5 – 1 мм, а иногда также из листов конструкционной стали толщиной до 2 мм. Так как магнитный поток полюсов в стационарных режимах не изменяется, то листы друг от друга обычно не изолируются. Сердечник полюса стягивается шпильками, концы которых расклепываются. Нижняя, уширенная, часть сердечника называется полюсным наконечником или башмаком. Расположенная на полюсе обмотка часто разбивается на 2 – 4 катушки для лучшего ее охлаждения.

Рисунок 1. Главный полюс машины постоянного тока

Число главных полюсов всегда четное, причем северные и южные плюсы чередуются, что достигается соответствующим соединением катушек возбуждения отдельных полюсов. Катушки всех полюсов соединяются обычно последовательно. Мощность, затрачиваемая на возбуждение, составляет около 0,5 – 3% от номинальной мощности машины. Первая цифра относится к машинам мощностью в тысячи киловатт, а вторая – к машинам мощностью около 5 кВт.

Для улучшения условий токосъема с коллектора в машинах мощностью более 0,5 кВт между главными полюсами устанавливаются также дополнительные полюсы, которые меньше главных по своим размерам. Сердечники дополнительных полюсов обычно изготавливаются из конструкционной стали.

Как главные, так и дополнительные полюсы крепятся к ярму с помощью болтов. Ярмо в современных машинах обычно выполняется из стали (из стальных труб в машинах малой мощности, из стального листового проката, а также из стального литья). Чугун вследствие относительно малой магнитной проницаемости не применяется.

В машинах постоянного тока массивное ярмо является одновременно также станиной, т. е. той частью, к которой крепятся другие неподвижные части машины и с помощью которой машина обычно крепится к фундаменту или другому основанию.

Конструкция якоря

Рисунок 2. Диск (а) и сегмент (б) стали якоря

Сердечник якоря набирается из штампованных дисков (рисунок 2, а) электротехнической стали толщиной 0,5 мм. Диски насаживаются либо непосредственно на вал (при Dа ≤ 75 см), либо набираются на якорную втулку (Dа ≥ 40 см), которая надевается на вал. Сердечники якоря диаметром 100 см и выше составляют из штампованных сегментов (рисунок 2, б) электротехнической стали. Сегменты набираются на корпус якоря, который изготовляется обычно из листового стального проката и с помощью втулки соединяется с валом. Для крепления к корпусу якоря сегменты отштамповываются с гнездами для ласточкиных хвостов либо с выступающими ласточкиными хвостами (рисунок 3).

Рисунок 3. Крепление сегментов стали якоря с помощью ласточкиных хвостов

1 – вентиляционные распорки; 2 – лист стали якоря; 3 – стяжной болт; 4 – ребро ступицы якоря; 5 – лист ступицы якоря

В сердечнике якоря в зависимости от выбранной системы вентиляции могут быть аксиальные или радиальные каналы. Аксиальные каналы образуются выштампованными в дисках сердечника отверстиями. Радиальные каналы создаются с помощью вентиляционных распорок или ветрениц, посредством которых сердечник якоря (рисунок 4) подразделяется на отдельные пакеты 1 шириной 40 – 70 мм и каналы 2 между ними шириной около 5 – 10 мм. Ветреницы приклепываются или привариваются к крайним листам пакетов. Сердечник якоря крепится с помощью нажимных плит или фланцев 6.

Рисунок 4. Сердечник якоря с обмоткой

В пазы на внешней поверхности якоря укладываются катушки обмотки якоря. Выступающие с каждой стороны из сердечника якоря (рисунок 4) лобовые части обмотки 3 имеют вид цилиндрического кольца и своими внутренними поверхностями опираются на обмоткодержатели 5, а по внешней поверхности крепятся проволочными бандажами 7. Обмотка соединяется с коллектором 4.

Воздушный зазор между полюсами и якорем в малых машинах менее 1 мм, а в крупных – до 1 см.

Конструкция коллектора

Рисунок 5. Коллектор

Устройство коллектора машины небольшой мощности показано на рисунке 5. Он состоит из медных пластин 1 толщиной 3 – 15 мм, изолированных друг от друга миканитовыми прокладками толщиной около 1 мм. Пластины имеют трапецеидальное сечение и вместе с прокладками составляют кольцо, которое скрепляется с помощью нажимных фланцев 4, стянутых стяжными болтами 7. От нажимных фланцев пластины коллектора изолируются миканитовыми коллекторными манжетами 2. Собранный коллектор крепится на валу 6 с помощью шпонки 5. К каждой пластине коллектора присоединяются соединительные проводники – "петушки" 3 – от обмотки якоря.

Подобное в принципе устройство имеют коллекторы подавляющего большинства машин. В последнее время в малых машинах коллекторные пластины с миканитовыми прокладками часто запрессовывают на пластмассу.

Конструкция щеточного аппарата

Для отвода тока от вращающегося коллектора и подвода к нему тока применяется щеточный аппарат, который состоит из щеток, щеткодержателей, щеточных пальцев, щеточной траверсы и токособирающих шин.

Одна из типичных конструкций щеткодержателя показана на рисунке 5. Щеткодержатели укрепляются на щеточных пальцах. На каждом щеточном пальце обычно помещают несколько или целый ряд щеткодержателей со щетками, которые работают параллельно. Щеточные пальцы, число которых обычно равно числу главных полюсов, крепятся к щеточной траверсе (рисунок 7)

Рисунок 6. Щеткодержатель со щеткой

1 – обойма щеткодержателя; 2 – щетка; 3 – нажимная пружина; 4 – токоведущий кабель; 5 – колодки для крепления к пальцу

Рисунок 7. Крепление щеточного пальца к траверсе

1 – палец; 2 – траверса; 3 – изоляция; 4 – токособирательная шина

и электрически изолируются от нее. Траверса крепится к неподвижной части машины: в машинах малой и средней мощности – к втулке подшипникового щита, а в крупных машинах – к станине. Обычно предусматривается возможность поворота траверсы для установки щеток в правильное положение. Полярности щеточных пальцев чередуются, и все пальцы одной полярности соединяются между собой сборными шинами. Шины с помощью отводов соединяются с выводными зажимами или с другими обмотками машины.

Коллектор и щеточный аппарат являются весьма ответственными узлами машины, от конструкции и качества изготовления которых в большой степени зависит бесперебойная работа машины и надежность электрического контакта между коллектором и щетками.

Общий вид машины постоянного тока

На рисунке 8 приведен чертеж, а на рисунке 9 – фотография машины постоянного тока в разобранном виде.

Рисунок 8. Общий вид электродвигателя постоянного тока 14 кВт, 220В, 1500 об/мин

1 – люковая крышка; 2 – коллекторная пластина; 3 – крепление коллектора пластмассой; 4 – кольцо для размещения корректирующих масс; 5 – траверса; 6 – передний подшипниковый щит; 7 – вал; 8 – обмоткодержатель; 9 – бандаж лобовых частей якоря; 10 – катушка добавочного полюса; 11 – сердечник добавочного полюса; 12 – станина; 13 – рым; 14 – сердечник якоря; 15 – сердечник главного полюса; 16 – катушка главного полюса; 17 – вентилятор; 18 – задний подшипниковый щит; 19 – задняя крышка подшипника; 20 – шариковый подшипник; 21 – передняя крышка подшипника; 22 – свободный конец вала; 23 – паз якоря; 24 – соединительные провода (выводы) от обмоток к доске выводов; 25 – коробка выводов

Видео 1. Устройство машины постоянного тока

Рисунок 9. Электродвигатель постоянного тока типа П52, 8 кВт, 220 В, 43 А, 1500 об/мин

Одноякорные машины постоянного тока строятся мощностью до 10 МВт и напряжением преимущественно до 1000 В. Для электрифицированных железных дорог выпускаются также машины напряжением до 1500 В. На напряжения свыше 1500 В машины постоянного тока изготавливаются редко, так как с увеличением напряжения условия токосъема с коллектора ухудшаются.

В отдельных случаях (мощные ледоколы, приводы аэродинамических труб и пр.) требуются двигатели постоянного тока мощностью 15 – 30 МВт. В машинах с одним якорем получение таких мощностей не возможно, и поэтому строятся двух-, трех- и четырехъякорные машины, которые представляют собой многомашинные агрегаты с общим валом.

Источник: Вольдек А. И., "Электрические машины. Учебник для технических учебных заведений" – 3-е издание, переработанное – Ленинград: Энергия, 1978 – 832с.