Содержание

Узлы крепления прогонов и стоек. Узлы крепления подкосов в стропилах и конькового прогона. Узлы крепления диагональных стропильных ног, ветровых связей и связей жёсткости.

Работы по устройству крыш должны соответствовать требованиям СНиП РК 3.02-06-2002 "Крыши и кровли", СНиП II-26-76 "Кровли", СНиП 31-02-2001 "Дома жилые одноквартирные" и СНиП 2.08.01-89* "Жилые здания". По несущей способности и нагрузкам конструкции крыш и кровли должны соответствовать СНиП 2.01.07 и выполняться в соответствии с указаниями СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции".

Безопасность работ при выполнении кровельных и строительно-монтажных работ на крыше должна соблюдаться в соответствии с требованиями правил техники безопасности, приведёнными в СНиП III-4-80, СНиП 12.03-2001, СНиП 12.04-2002 "Безопасность труда в строительстве", рабочими чертежами и указаниями ППР — проекта производства работ.

При производстве работ по устройству крыши и кровельных конструкцийжилых домов должны быть предусмотрены установленные нормами и правилами меры, обеспечивающие выполнение санитарно-эпидемиологических требований по охране здоровья людей и окружающей природной среды.

Несущие и ограждающие конструкции дома должны быть выполнены из материалов, обладающих стойкостью к воздействиям влаги, низких температур, агрессивной среды, биологических и других неблагоприятных факторов согласно СНиП 2.03.11.

Узлы крепления прогонов и стоек.

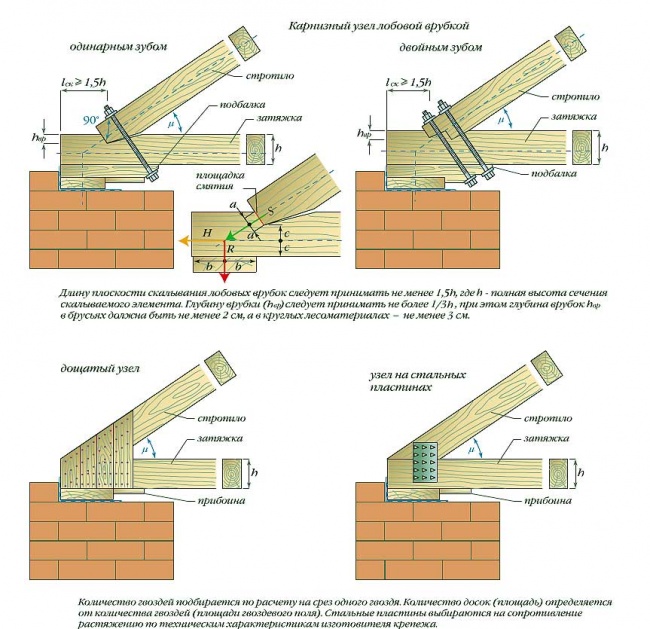

Изготовление и предварительная подгонкаконструкций стропильной системы в построечных условиях производится на дощатом бойке (на ровной площадке) в горизонтальном положении с предварительным вычерчиванием на нём осей элементов.

Изготовление лобовых врубок и опорных узлов следует вести по шаблонам, а сверление отверстий — электросвёрлами с применением кондукторов.

Соединение опорной стойки с лежнем и прогоном будет непрочным, если не скрепить их скобами, стальными нагелями или накладками из полосовой стали.

Так как если в месте стыка они соединены друг с другом на небольшой горизонтальной площадке и сила трения не способна противостоять более значительному боковому опрокидыванию, в этом случае стойка может сдвинуться с места, а плоскость кровли изогнуться.

На рисунке показан узел опирания прогона на стойку и стойки на лежень(узел — 42) для схемы продольных рам стропильных систем.

Из круглых лесоматериалов невозможно выполнить полную стыковку деталейбез срезов бревна по бокам — поэтому в стыках вырубают опорные гнёзда.

Но так как гнёзда ослабляют прогон, а в лежнях образуются места возможного скопления влаги (и загнивания древесины), то вместо круглого леса чаще применяют пиленый лесоматериал, с которым экономичней и проще работать. А дополнительным креплением в стыках служат стальные штыри, устанавливаемые в просверленные отверстия.

На рисунке показан узел опирания прогона на стойку (узел — 41) в исполнении из пиломатериалов для схемы продольных рам стропильных систем, которую можно посмотреть на рис.7 в разделе "Прогоны и стойки в стропильных системах".

Для закрепления стоек, опирания ригелей или анкерного крепления деревянных элементов на строительные конструкции из стали или бетона применяют фасонные угловые накладки (узел-26 и узел-27). Для растянутых элементов применяют фасонные угловые накладки(узел-26) и для сжатых элементов — угловые накладки (узел-27).

Реакции изгибаемых балок (прогонов) передаются опорам (стойкам), а большинстве случаев контактно, вызывая напряжения смятия поперёк волокон. Поэтому высокие балки (стойки) из цельной древесины и металла должны иметь так называемые вилкообразные опоры, придающие им устойчивость при действии боковых сил. Этой же цели служат выполненные соответствующим образом оголовки стоек или вертикальные связи в плоскости стен (узлы 71-72).

Зажимные болты не должны препятствовать повороту опоры(горизонтальное смещение), а также разбуханию и выпучиванию (вертикальное смещение). Люфт отверстия под болты равен примерно 1% шага болтов.

На рисунке показан узел опирания прогона на деревянную стойку с вилкообразным исполнением оголовка (узел-46). Креплениевыполняется с помощью планки, болтов и гвоздей.

На рисунке (узел-45) показан узел опирания прогона на стойку с креплением накладками без усиления над опорами. Такой "облегчённый" вариант стойки применяют при устройстве неответственных (вспомогательных) опор при устройстве, например, вентиляционных продухов, перегородок и оконных проёмов в мансардном этаже крыши.

Часто отдельные отрезки балок приходится соединять между собой с помощью жёстких на изгиб стыков, так как поставляемые деревянные балкииз сплошной древесины не имеют нужной длины (узел-62…64).

На рисунке (узел-63) показан шарнир балки Гербера.

ВНИМАНИЕ! Благодаря своей статической определимости балки Герберане чувствительны к осадкам опор.Болты в таких узлах применяются, главным образом, как несущие соединения в виде прихватывающих и зажимных нагелей. Болтовые соединения должны быть диаметром не менее 12 мм и не более 24 мм.

Число крепящих болтов в соединениях балки Гербера должно быть равно числу внутренних опор. В многопролётных сооружениях (чаще для производственных зданий) обычно пролёты с шарнирами чередуются с пролётами без шарниров.

Шарнирные балки (пролёты) только с одним пролётом без шарнира(чаще в жилищно-хозяйственном строительстве) применяются при большом шаге опор, так как в этих случаях ограничивается необходимая длина отдельных балок.

ВНИМАНИЕ! Шарниры необходимо выполнять с большой тщательностью, соблюдая пропорциональные размеры, указанные на схемах узлов. В качестве соединений применяются болты, стандартные стальные накладки или шпонки особой конструкции.

В горизонтальном направлении прогоны соединяют встык (узел-64), через врезку (узлы-62..63) или с помощью накладок (узел-65).

На рисунке показан узел-64 крепления стыка консольно-балочного прогона из бруса или досок.

Жёсткие на изгиб стыки могут выполняться, например, с помощью накладок из дерева (узел-45), плоской листовой стали (узел-65) или профилированной стали (средства крепления: гвозди, стержни, шпонки особой конструкции) или с помощью зубчатого стыкования всего поперечного сечения (что весьма трудоёмко выполнить в построечных условиях).

На рисунке показаны узлы 65-66 для крепления стыка прогонов с помощью накладок или подбалки.

Прогоны с подбалками применяют в наслонной системе стропил для уменьшения расчётного пролёта. Подбалки выполняют из брёвен или брусьев такого же сечения, как прогоны и скрепляют с ними двумя болтами с каждой стороны стойки (узел-66).

Для присоединения вспомогательных несущих элементов, например, для подвешивания прогонов к стропильным фермам, крепления стеновых ригелей к опорам или опирания на ригель балок, лежащих в одной с ним плоскости, применяют фасонные башмаки (узел-68).

Особые фасонные детали специального назначения могут изготавливаться по заказу. Эти фасонные детали изготавливают из листовой стали по своим размерам и толщине листов для крепления балок из цельной древесины сравнительно малых поперечных сечений.

В чердачных крышах необходимость в использовании длинных и тяжелых прогонов отпадает, здесь можно применять более короткие и легкие брусья и доски.

Прогон опирают на стойки. Стойки изготавливают из деревянного бруса, который нижним концом опирают на лежень или деревянную подкладку, а их, в свою очередь, укладывают на кирпичные столбики. В зданиях со сборным железобетонным перекрытием кирпичные столбики являются частью и продолжением внутренней несущей стены, но их можно делать и прямо на железобетонных плитах перекрытия. Лежень можно укладывать и без столбиков, прямо на внутреннюю стену или на перекрытие с горизонтальным выравниванием деревянными подкладками. Низ лежня делают на высоте не более 400 мм от верха перекрытия. Выравнивание верха лежня в горизонт упрощает установку стоек и прогонов. Стойки, отпиленные на одну высоту и установленные на горизонтальный лежень, автоматически дают одинаковую высоту конька крыши. Во всех случаях под лежень: между ним и стеной, между ним и кирпичными столбиками или перекрытием укладывается рулонная гидроизоляция.

Стойки не обязательно размещать прямо под стропилами. Обычно шаг размещения стропил составляет от 60–80 см до 1,2–1,5 м, устанавливать так часто стойки, удерживающие прогон, не имеет смысла, поэтому их обычно делают по длине досок или бруса идущего на изготовление прогона. Простейшая подстропильная конструкция выглядит, как прямоугольная рама, состоящая из верхнего пояса — прогона, нижнего пояса — лежня, вертикального заполнения — стоек и нескольких ветровых связей, которые делают из доски толщиной 40–50 мм. Например, подстропильную конструкцию длиной 9 м можно сделать из двух брусьев длиной по 4,5 м и трех стоек, стыкуя брусья по длине на средней стойке. Либо двух брусьев и одной стойки, если есть возможность опирания концов прогона на стены фронтонов. Такой прогон называется разрезным, его части рассчитываются на изгиб и прогиб как обычные однопролетные балки (рис. 27). Балки прогона стыкуются на опорах косым прирубом с гвоздевым, винтовым или болтовым соединением либо продольным лобовым упором. И то, и другое сопряжение, дает шарнирный вариант соединения балок.

рис. 27. Варианты устройства подстропильных конструкций с разрезными прогонами

рис. 27. Варианты устройства подстропильных конструкций с разрезными прогонами

Стойки рассчитываются как сжатые элементы по формуле:

где σ — внутреннее напряжение, кг/см²; Н — сила сжатия направленная по оси стойки, кг; F — площадь сечения сжатого элемента, для прямоугольной стойки F = b×a, см²; Rсж — расчетное сопротивление древесины сжатию, кг/см² (принимается по таблице СНиП II-25-80 «Деревянные конструкции» или по таблице на страничке сайта);

Увеличение количества стоек уменьшает размер сечения прогона. Стойки, даже если их сечение будет приниматься конструктивно, нужно проверить расчетом на сжатие, и убедиться, что их количество будет достаточным для удержания прогона. При получении в результате расчета слишком малых размеров сечения стоек их сечение принимаются конструктивно, но не менее чем 10×10 см. Такие сечения стоек позволяют принимать их без расчета на гибкость, так как гибкость невысоких стоек практически равна нулю. Если принять меньшее, чем 10×10 см, сечение стоек проходящее по расчету на прочность сжатия, то их нужно проверять еще расчетом на гибкость, описание которого есть в СНиП II-25-80. Иначе тонкая стойка проходящая по сжатию, под нагрузкой просто выгнется и какой нам будет толк от ее достаточной несущей способности? Брусовые стойки расчетного или конструктивного сечения можно заменять на стойки из сбитых между собой досок вплотную либо с установкой между досками деревянных коротышей с просветом не более 7h. Тогда гибкость и прочность составных стоек будет примерно равна аналогичным параметрам стоек из цельного бруса того же сечения.

Разрезные прогоны просты в изготовлении и монтаже, но неэкономичны. Более экономичная конструкция получается, если прогоны сделать консольными, а между ними вставить однопролетные балки (рис. 28). Такой прогон называется консольно-балочным (балка Гербера) и по сути остается все той же разрезной балкой, в которой консольные и однопролетные балки рассчитываются отдельно. Однопролетные прогоны располагают между двумя консольными таким образом, чтобы в месте стыковки изгибающий момент стремился к нулю (там где кривая эпюры моментов пересекает горизонтальную ось прогона). Эти узлы сращивания балок по длине называются пластичными шарнирами. Сращивание прогонов производят косым прирубом и стягиванием болтом диаметром 12–14 мм. Максимальная длина перекрываемых пролетов — 5 м.

рис. 28. Консольно-балочная подстропильная конструкция

рис. 28. Консольно-балочная подстропильная конструкция

Возможны два варианта устройства консольно-балочного прогона. При расстоянии от опоры до стыка 0,15L получается прогон с равными изгибающими моментами во всех пролетах и на всех опорах, то есть прогон получается во всех сечениях равнопрочным. Если ставка делается на жесткость прогона, то его делают равнопрогибным. Пластичные шарниры (стыки балок), в этом случае, располагают на расстоянии от опоры 0,21L. В концевых пролетах однопролетные балки одной стороной опираются на консоль соседнего прогона, а другой на стену фронтона или стойку.

Для того чтобы не нарушать гармонию работы балки, нужно концевые пролеты сделать короче рядовых примерно на 20%, поэтому концевой пролет назначают равным L1 = 0,8L–0,85L. Это утверждение справедливо для реальной длины пролета, то есть размера на «просвет», с учетом глубины опирания прогона на стену или стойку, составляющую не менее 10 см.

Есть и другой способ уменьшения сечения прогонов: устройство неразрезного прогона сплачиванием досок (рис. 29). В неразрезных прогонах из спаренных досок пластичные шарниры располагаются вразбежку, на расстоянии 0,21L от опоры. Прогон получается с равными прогибами, но разными изгибающими моментами. В пластичном шарнире каждый стык двух досок перекрывается цельной доской. Максимальные полеты для неразрезного пролета из досок могут достигать 6,5 м, то есть полной длины доски по государственному стандарту.

рис. 29. Подстропильная конструкция с дощатыми неразрезными прогонами

рис. 29. Подстропильная конструкция с дощатыми неразрезными прогонами

По длине доски прогона сшиваются гвоздями, располагаемыми в шахматном порядке через 50 см, а в стыке ставятся гвозди по расчету. Расчет гвоздевого соединения пластичного шарнира неразрезного прогона из досок делается по формуле:

где n — требуемое количество гвоздей, шт; Моп — изгибающий момент на опоре, кг×м; Х — расстояние от центра опоры до центра гвоздевого поля; Тгв — несущая способность одного гвоздя в односрезном соединении.

Расчет прогонов любого типа допускается вести как на сосредоточенные силы от давления стропил, так и на равномерно распределенную нагрузку. Обычно применяется расчет на равномерно распределенную нагрузку, как более быстрый и простой. Если на стойках будут устанавливаться прогоны с консольными выносами за стену (по аналогии с рис. 24.2), то длину консолей нужно делать равной 0,21 или 0,15 пролета (0,15L, 0,21L). В противном случае прогон должен быть пересчитан с учетом разгружающего действия консоли. Этот расчет достаточно сложен и должен производиться специалистами.

Сечение лежня принимается конструктивно, чаще всего, такое же как сечение прогона. Например, это может быть брус 10×15 см, если лежень опирается только на кирпичные столбики. Если лежень укладывается на перекрытие либо на стену (все случаи, когда под него можно положить много выравнивающих деревянных подкладок), высота лежня может быть уменьшена до 10 и даже 5 см. Если стропильная система крыши будет делаться без подстропильных ног (подкосов), от лежня можно совсем отказаться, а низы стоек конструктивно связать прибиванием схваток.

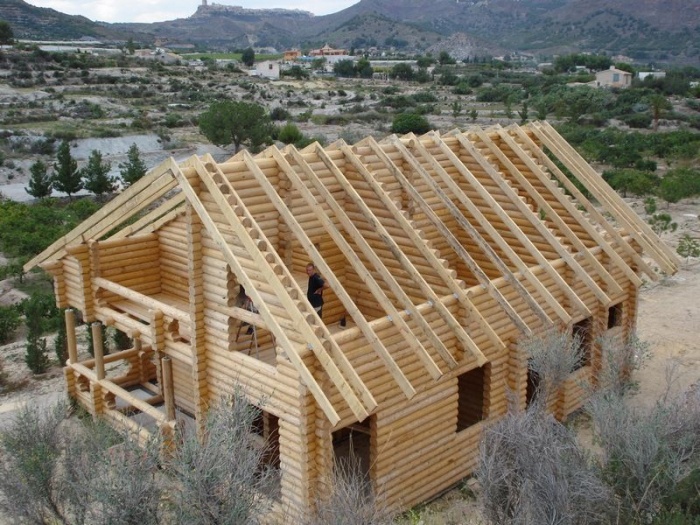

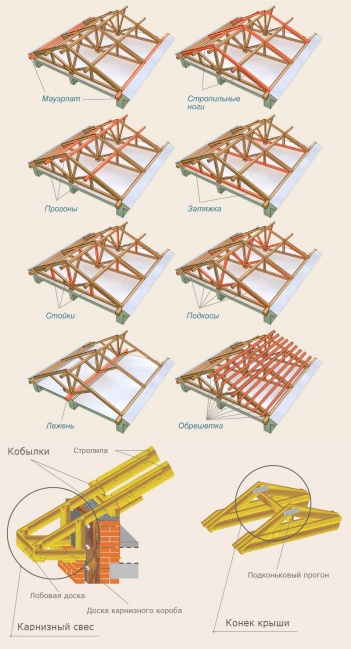

Стропильная система — это скелет крыши. Именно она отвечает за прочность кровли, ее надежность и сопротивление нагрузкам. При самостоятельном строительстве дома необходимо знать, как правильно сделать узлы крепления стропильной системы, чтобы крыша была надежной и безопасной.

Устройство стропильной системы

Стропильная система состоит из многих элементов, каждый из которых выполняет свою задачу.

- За распределение нагрузок на стены отвечают мауэрлаты . Эти балки принимают на себя вес всей кровли и лежат на стенах.

- Стропильные ноги — это наклонные балки, который и создают необходимый угол наклона крыши.

- Прогоны — это горизонтальные балки, которые скрепляют ноги между собой. Есть коньковый прогон, располагающийся вверху, и боковые, находящиеся с скатах.

- Затяжки расположены горизонтально и не дают стропильным ногам разъехаться, образуя с ними жесткие треугольники.

- Стойки и подкосы (подстропильные ноги) — дополнительные элементы, на которые опираются стропильные ноги. Они упираются в лежни.

- Лежень — горизонтальная балка, находящаяся под коньком, на нее опираются стойки и подкосы. Задача лежня — перераспределить точечную нагрузку от стоек.

- Конек — место соединения скатов кровли.

- Обрешетка — бруски или доски, которые набивают перпендикулярно стропилам. На нее укладывают кровельный материал. Задача обрешетки — распределить его вес.

- Свес — удлиненный край ската, защищающий стены от осадков. Если длины стропильных ног недостаточно для создания свеса, используются дополнительные элементы — кобылки.

Устройство стропильной системы показано на рисунке.

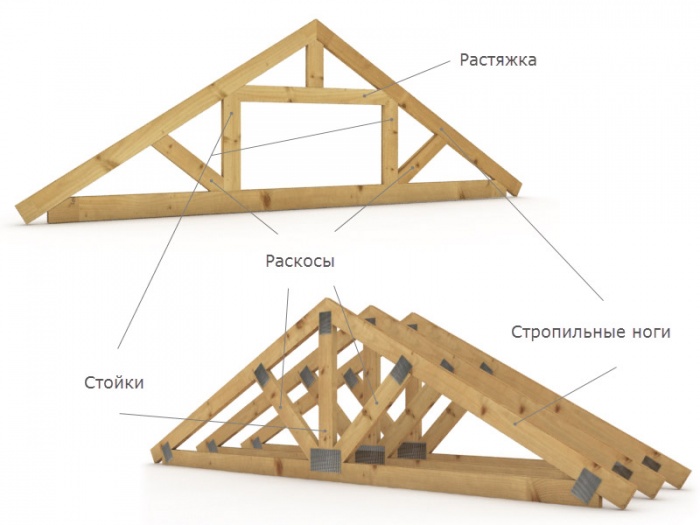

Также в устройстве крыши выделяют стропильные фермы. Это сплошной узел, состоящий из стропильных ног, растяжек, стоек и подкосов (раскосов, укосин). Ферма может быть не только треугольной, но и трапециевидной, сегментной или многоугольной. То, какой тип фермы выбрать, зависит от размеров дома. Если расстояние между стенами составляет 9-18 м, то подойдет треугольная ферма. Для домов шириной от 12 до 24 м используют трапециевидные или сегментные фермы. Если ширина здания больше (до 36 м), то используют многоугольные фермы.

Основными узлами крепления стропильной систему кровли являются это балочный, коньковый и мауэрлатный.

Виды стропильных систем

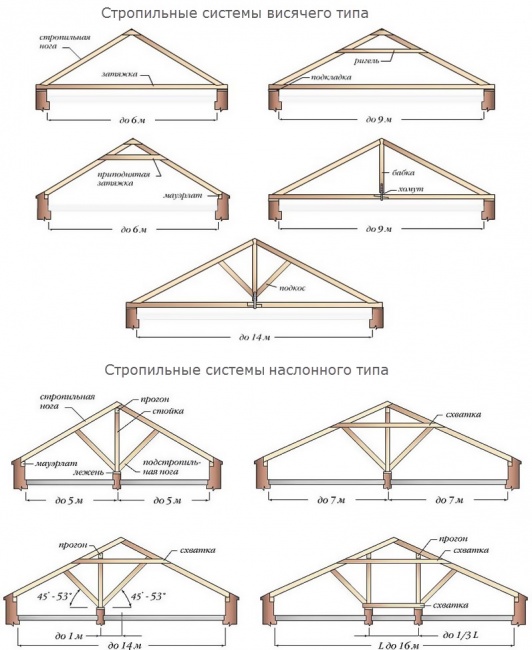

Стропила могут быть висячими и наслонными .

Висячие опираются на стены и создают распор. Чтобы уменьшить его, в основании стропил делают затяжки, которые соединяют стропила и образуют с ними треугольники. Висячие системы различных типов используются для домов шириной не более 17 м. В зависимости от ширины строения, устраивают их по-разному.

Если ширина дома не больше 9 м, то стропила поддерживаются вертикальным брусом — так называемой бабкой . Она находится под коньком.

Если ширина дома от 9 до 13 м, дополнительно устанавливают подкосы, которые одним концом упираются в стропильные ноги, а другим — в бабку.

При ширине дома 13-17 м используются две вертикальные стойки, соединяющиеся в верхней ригелем (подгоном), как на рисунке.

Наслонные стропила опираются на несущую стену или колонны внутри здания. При таком способе стропило имеет три или больше точек опоры. Наслонный тип стропильной системы создает меньшую нагрузку на стены здания и более прочен, его используют для зданий большей ширины. Такие крыши могут быть устроены по-разному, в зависимости от расположения внутренних стен, они могут быть симметричными или асимметричными.

Как соединяют части стропильной системы

Для соединения деревянных элементов между собой используются гвозди, болты, шпильки, а также металлические пластины и уголки для укрепления узлов. Дополнительно применяются деревянные бруски или пластины.

- зубья в шип,

- зубья в упор,

- упор в конец перекладины.

Использование металлического крепежа не уменьшает несущую способность, так как не требуется их врезка, в отличие от крепления, например, методом зубья в шип.

Стропила могут быть не только деревянными, но и металлическими. Для крепления металлических стропил применяют различные уголки, кронштейны, монтажную перфорированную ленту, пластины, болты с гайками или саморезы.

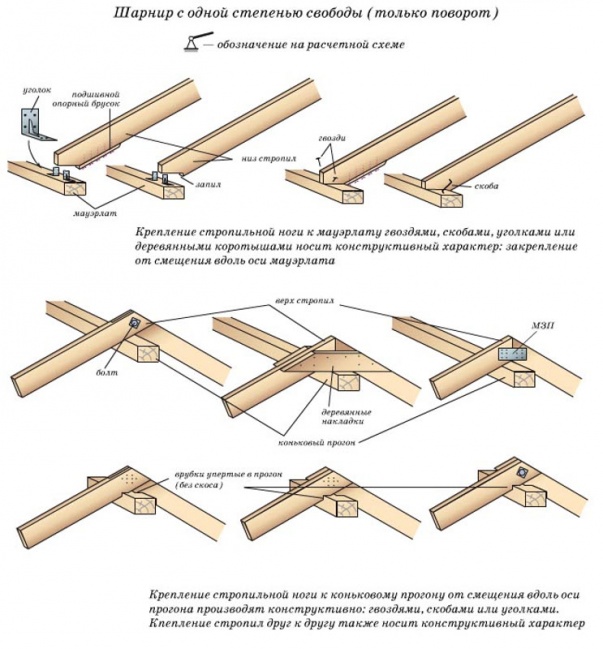

Крепление к мауэрлату

Если стена бетонная, то в ее верхней части делают армированный пояс жесткости, в котором предусматривают шпильки. К ним и будет крепиться мауэрлат.

Стропила к мауэрлату можно крепить двумя способами: жестким и скользящим.

Первый способ более популярен. Для крепления используют специальные уголки с опорным бруском. Есть несколько способов крепления стропилины к мауэрлату.

- Прибивают каждое стропило тремя гвоздями: два их них должны быть перекрещены, а третий расположен вертикально.

- Крепление с помощью скобы: один ее конец забивается примерно в середину опорного бруса, а другой поворачивают на 90 градусов и забивают в стропило.

- Крепление проволокой-катанкой: из сложенной в 4 ряда проволоки делают хомут, которым прикручивают стропило к брусу. Вместо проволоки используют также специальную перфорированную ленту. Иногда такой способ используют в дополнение к другим методам крепления.

- С помощью уголков: уголок прикручивают шурупами к мауэрлату и стропильной ноге. Лучше применять уголки с двумя рядами отверстий и ребром жесткости.

Недостаток жесткого способа — при оседании здания возможно повреждение стен. Поэтому жесткое крепление применяют в кирпичных зданиях.

Скользящий способ подразумевает, что стропила соединены с мауэрлатом такими крепежными элементами, которые не препятствуют их движению в некоторых пределах. Этот способ используют в деревянных зданиях, которые могут оседать. С помощью особых способов крепления можно достичь того, что стропило будет иметь одну, две или три степени свободы. В последнем случае применяется специальный шарнир.

Одна степень свободы подразумевает, что стропило может поворачиваться по кругу. В этом случае они крепится одним гвоздем или шурупом. Две степени свободы — это поворот по кругу и смещение по горизонтали. Для этого стропила к мауэрлату крепятся металлическими скобами. Используются также специальные уголки-салазки.

При скользящем соединении в небольших зданиях с не очень тяжелой кровлей крепление делается без запилов. Если здание большое, рекомендуется этот узел делать с запилом на стропильной ноге.

При этом фиксация может быть как жесткой (с упором в балку), так и подвижной (с зубом на внешней стороне). Иногда вместо выпиливания зуба применяют дополнительный брусок.

Коньковое соединение

После того, как стропильная нога укреплена на мауэрлате, переходят к коньковому узлу крепления. Это соединение можно сделать тремя способами: встык, к коньковому прогону и внахлест.

Для крепления встык стропила спиливают в верхней части под углом, равным наклону крыши, и соединяют гвоздями (150 мм), вбивая их в верхние плоскости стропил, так, чтобы гвозди вошли в торец противоположного стропила. Для прочности прикрепляют металлическую пластину или деревянную накладку, которую также прибивают гвоздями или прикрепляют с помощью болтов..

При креплении к коньковому прогону между стропилами дополнительно укладывается коньковая балка (прогон), этот способ более трудоемкий.

При креплении внахест стропила, находящиеся с противоположных сторон, заходят друг на друга и соприкасаются боковыми поверхностями. Их соединяют болтами, гвоздями или шпильками.

Балочный узел

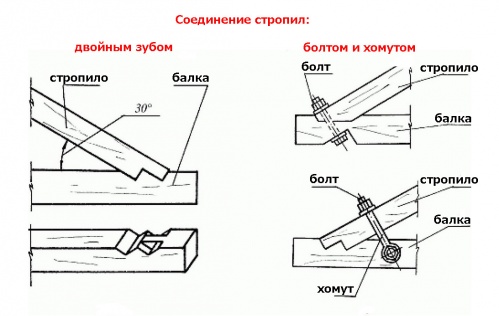

К балкам стропила прикрепляются следующим образом. Главная задача крепления — не допустить скольжения стропила по балке, поэтому используются различные приемы.

- В пятке стропила необходимо вырезать зуб и шип, в балке вырезают соответствующего размера упор.

- От свисающего края балки место крепления должно отстоять на 25-40 см.

- Гнездо для крепления должно быть глубиной 1/4 — 1/3 толщины балки.

- Вместе с зубом вырезают шип, который не дает стропилу сдвинуться вбок. Такое соединение называют «зубом с шипом и упором».

Если крыша более пологая (угол ее наклона меньше 35 градусов), то стропила крепят таким образом, чтобы площадь их соприкосновения с балкой увеличилась. Тогда используют следующие способы:

- два шипа с двумя зубами,

- упором с шипом или без него,

- два шипа в замок.

Общие рекомендации

При создании стропильной системы для крыши важно помнить следующее.

- Все деревянные элементы перед установкой обрабатывают антисептиком и огнеупорным составом.

- Толщина любой деревянной части не должна быть меньше 5 см.

- Стропила без стоек и подкосов не делают длиннее 4,5 м.

- Мауэрлат должен располагаться строго горизонтально.

- Стойки и подкосы рекомендуется делать максимально симметрично.

- Нельзя добавлять элементы в рассчитанную стропильную систему — это может привести к появлению нагрузок там, где они не нужны.

- В местах стыка дерева с каменной (кирпичной) кладкой нужна гидроизоляция.

Правильно сделанная стропильная система — это залог надежности кровли. Именно стропила принимают на себя весь вес материалов кровли и противостоят ветровым нагрузкам. Поэтому очень важно построить стропильную систему с соблюдением технологии.