Электротехнические измерения

Часть II

“Автоматизация технологических процессов и производств”

(для всех форм обучения)

Составитель: кандитат технических наук доцент Хлыбов Александр Борисович

Рекомендовано предметной цикловой комиссией электротехнических дисциплин

Протокол №7 от 9 марта 2016г.

Оглавление

Конструктивные элементы 2

Основные понятия и определения 2

Конструктивные элементы 4

Конструктивные схемы и принцип действия электроизмерительных приборов магнитоэлектрической и электромагнитной систем 7

Магнитоэлектрические приборы 7

Электромагнитные приборы 10

Конструктивные схемы и принцип действия электроизмерительных приборов электродинамической и индукционной систем. Самопишущие и регистрирующие приборы. 11

Электродинамические приборы 11

Индукционные приборы 13

Самопишущие и регистрирующие приборы 14

Электронные измерительные приборы 16

Особенности электронных измерительных приборов 16

Электронно-лучевой осциллограф 17

Электронный вольтметр 19

Электронный генератор 20

Конструктивные элементы электромеханических измерительных приборов.

Основные понятия и определения.

Электрические величины – напряжение, ток, сопротивление, мощность –не воспринимаются непосредственно органами чувств человека. Как же судить о работе той или иной электрической установки, как предвидеть поведение той или иной системы и определить вход параметров за допустимые границы? Для этого необходимо использовать специальные измерительные средства – электроизмерительные приборы (ЭИП). Практические любая физическая величина (перемещение, скорость, давление, температура, и др.) сравнительно сравнительно просто с помощью соответствующих преобразователей может быть преобразована в электрическую, а значит, ЭИП способны отображать поведение самой физической величины.

В подразделение приведены методы измерения напряжения, тока, мощности и сопротивления, основные показатели электроизмерительных приборов, определены понятием их систем. В данной главе рассмотрим конструктивные схемы и принцип действия ЭИП различных систем, познакомимся со структурными схемами основных электронных приборов, методами измерения неэлектрических величин

Измерение— это определение значения физической величины опытным путем с помощью специальных технических средств.

Все технические средства можно подразделить на меры и измерительные приборы.

Мерыслужат для воспроизведения величины заданного размера(эталонные сопротивление, емкость, индуктивность).

Измерительные приборы– Это средство измерения, которое предназначено для выработки информации в форме, допустимой для непосредственного восприятия. Это может быть отклонение стрелки, положение луча осциллографа или же сигнал на соответствующие, регулирующие устройство.

Приборы, используемые для измерения электрических величин (тока, напряжения, мощности, энергии, сопротивления), называются электрическими приборами.

Измерительные приборы (ИП) подразделяться на аналоговые и цифровые.

Аналоговые ИП – это приборы, в которых показания являются непрерывной функцией измеряемой величины (стрелочные, лаповые вольтметры, электронно-лучевые и электромеханические осциллографы).

Цифровые ИП – это приборы, вырабатывающие дискретные сигналы измеряемой информации, показания которых представлены в цифровой форме.

По виду измерительной информации приборы подразделяются на следующие:

· Показывающие (допускается только отсчет показаний);

· Регистрирующие (имеет место регистрация показаний);

· Самопишущие (запись на диаграммах);

· Печатающие (запись с помощью печатанья);

· Интегрирующие (счетчик энергии).

По способу сравнения с меройИзмерительные приборы подразделяются на приборы прямого действия и приборы сравнения.

Рис.1. Магазин сопротивлений Р33

В приборе прямого действия (рис.2,а)имеет место преобразование измеряемой величины в одном направлении, схема преобразования разомкнута. Например, измеряемое напряжение X преобразуется преобразователем П1 вэлектрический ток Y 1. Этот ток в измерительном приборе преобразуется в электромагнитный момент Y 2, под действием которого подвижны элемент вместе с указателем (стрелкой) перемешается на определённый угол Y 3, пропорциональный величине напряжения X. К приборам прямого действия относиться стрелочные амперметры, вольтметры, ваттметры, омметры.

Приборы сравнения осуществляет сравнение измеряемой величины  с заранее известной

с заранее известной  (рис.2,б) Величина

(рис.2,б) Величина  измеряется до тех пор, пока

измеряется до тех пор, пока  и соответственно угол отклонения указателя α не станут равные нулю. В этом случае

и соответственно угол отклонения указателя α не станут равные нулю. В этом случае

По такому принципу работает магазин сопротивлений (рис.1)

Рис. 2. Прибор прямого действия (а) и прибор сравнения (б); П1, П2, П3- Преобразователи

Для электромеханических измерительных механизмов всех систем вращающий момент Мвр возникает при протекании тока по обмоткам механизма или при включении его под напряжение.

Под действием момента подвижная часть стремиться повернуться до упора. Если же за счет, например, пружин, растяжек создать противодействующий момент Мпр, то подвижная часть остановиться, когда Мвр=Мпр. Чем больше измеряемая величина (ток), тем больше вращающий момент Мвр и больше угол отклонения α подвижной части. При этом Мпр=  α, где

α, где  – жёсткость пружины.

– жёсткость пружины.

Приборы, в которых момент Мпр создаться не механической пружиной, а за счет электрического противодействующего момента, называется логометрами.

Логометр представляет собой совмещение двух приборов, один из которых создает вращающий момент, а второй – противодействующий. Поэтому в обозначении логометра присутствует изображение двух подвижных элементов (например,

x – магнитоэлектрический логометр).

Конструктивные элементы

Все электромеханические приборы несмотря на конструктивные отличия имеют ряд общих узлов и деталей: опоры подвижной части, отсчетные устройства, корректоры, успокоители, балансирующие нагрузки, корпусы.

Подвижная часть (рамка, магнит или стальной сердечник) может быть установлена на растяжках (рис.3,а), подвесе(рис.3,б) или кернах (рис.3,в).

Отсчетное устройствосостоит из шкалы с делениями и указателя – легкой алюминиевой стрелки. В зеркальных гальванометрах роль указателя выполняет световой луч.

Корректорслужит для установки указателя на нуль перед началом измерения и представляет собой винт, выведенный на переднюю панель прибора. Обычно он связан со вторым концом спиральной пружины.

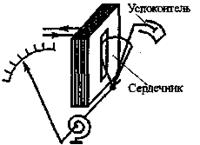

Успокоитель служит для гашения колебаний подвижной части. Он может быть воздушным, жидкостным и магнитоиндукционным. В воздушном успокоители, как правило, вмести с под

Рис.3.Виды опор подвижной части

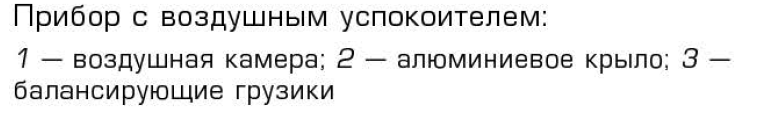

Рис.4.Прибор с воздушным успокоителем:

Рис.4.Прибор с воздушным успокоителем:

системой в закрытой воздушной камере 1 (рис.4) перемещается легкое алюминиевое крыло 2, которое создаёт тормозящую силу. В жидкостном успокоителе между подвижной и неподвижной алюминиевыми пластинами, расстояние между которыми не более 0,1 мм, помещается капля вязкой жидкости, создающая сильное успокаивающее действие. Магнитоиндукционное успокоение основано на взаимодействии магнитного поля постоянного магнита с вихревыми токами, наводимыми в элементах подвижной части при её движении.

Рис.5. Передняя панель электромеханического прибора

Балансирующие грузики предназначены для балансировки подвижной части, т.е. для совмещения её центра тяжести с осью вращения. Грузики выполняются в виде навинчивающихся цилиндров 3 (см. рис.4)

Корпус прибора служит для защиты измерительного механизма от механических воздействий. На передней панели прибора наносится ряд обозначений (рис.5)

Конструктивные схемы и принцип действия электроизмерительных приборов магнитоэлектрической и электромагнитной систем.

| | | следующая лекция ==> |

| Потребление энергии электроизмерительными приборами | | |

Дата добавления: 2018-10-18 ; просмотров: 545 | Нарушение авторских прав

Для большинства ЭИП, несмотря на разнообразие ИМ, можно выделить общие узлы и детали — устройства для установки подвижной части ИМ, для создания противодействующего момента, уравновешивания и успокоения.

Устройства для установки подвижной части ИМ. Так как любой измерительный механизм ЭИП состоит из подвижной и неподвижной частей, то для обеспечения свободного перемещения подвижной части последнюю устанавливают на опорах (рис. 3, а), растяжках (рис. 3, 6), подвесе (рис. 3, в). При транспортировке подвижную часть ИМ закрепляют неподвижно с помощью арретира.

Устройства для установки подвижной части ИМ. Так как любой измерительный механизм ЭИП состоит из подвижной и неподвижной частей, то для обеспечения свободного перемещения подвижной части последнюю устанавливают на опорах (рис. 3, а), растяжках (рис. 3, 6), подвесе (рис. 3, в). При транспортировке подвижную часть ИМ закрепляют неподвижно с помощью арретира.

Рис. 3

Устройства для установки подвижной части на опорах представляют собой легкую алюминиевую трубку, в которую запрессовывают керны (стальные отрезки). Концы кернов затачивают и шлифуют на конус с закруглением. Опираются керны на агатовые или корундовые подпятники. При установке подвижной части ИМ на кернах между керном и подпятником возникает трение, что вносит погрешность в показания прибора.

В приборах высокого класса точности (лабораторных) для уменьшения трения шкала устанавливается горизонтально, а ось вертикально. При этом нагрузка сосредоточена в основном на нижней опоре.

Устройства для установки подвижной части на растяжках представляют собой две тонкие ленты из бронзового сплава, на которых подвешивается подвижная часть ИМ. Их наличие обеспечивает отсутствие трения в опорах, облегчает подвижную систему, повышает виброустойчивость. Растяжки используют для подведения тока к обмотке рамки и создания противодействующего момента.

Устройства для установки подвижной части на подвесах используют в особо чувствительных приборах. Подвижную часть ИМ подвешивают на тонкой металлической (иногда кварцевой) нити. Ток в рамку подвижной части подводят через нить подвеса и специальный безмоментный токоподвод из золота или серебра.

Устройства для создания противодействующего момента. Для создания противодействующего момента в ИМ с установкой подвижной части на опорах (рис. 4) используют одну или две плоские спиральные пружины 5 и 6, выполненные из оловянно-цинковой бронзы. Пружины служат также в качестве токоподводов к обмотке рамки подвижной части. Одним концом пружину крепят к оси или полуоси, а другим — к поводку 4 корректора. Корректор, устанавливающий на нуль стрелку 3 не включенного прибора, состоит из винта 9 с эксцентрично расположенным пальцем 8 и вилки 7 с поводком. Винт 9 корректора выводится на переднюю панель корпуса прибора, вращаясь, он движет вилку 7, что вызывает закручивание пружины и соответственно перемещение стрелки 3. Ось 2 заканчивается кернами, опирающимися на подпятники 7.

Рис. 4

Устройства для уравновешивания подвижной части. Для уравновешивания подвижной части служат грузики-противовесы 10. Измерительный механизм считается уравновешенным, когда центр тяжести подвижной части совпадает с осью вращения. Хорошо уравновешенный измерительный механизм показывает при различных положениях одно и то же значение измеряемой величины.

Устройства для создания успокоения ИМ. Для создания необходимого успокоения ИМ снабжают успокоителями, развивающими момент, направленный навстречу движению (время успокоения не более 4 с). В ИМ наиболее часто применяют магнитоиндукционные и воздушные успокоители, реже — жидкостные (когда требуется очень большое успокоение).

Магнитоиндукционный успокоитель (рис. 5, а) состоит из постоянного магнита 1 и алюминиевого диска 2, жестко связанного с подвижной частью механизма и свободно перемещающегося в поле постоянного магнита. Успокоение создается за счет взаимодействия токов, индуцированных в диске при его перемещении в магнитном поле постоянного магнита с потоком этого же магнита.

Рис. 5

Воздушный успокоитель (рис. 5, б) представляет собой камеру 1, в которой перемещается легкое алюминиевое крыло (или поршенек) 2, жестко связанное с подвижной частью ИМ. При перемещении воздуха из одной части камеры в другую через зазор (между камерой и крылом) тормозится движение крыла и колебания подвижной части быстро затухают. Воздушные успокоители слабее магнитоиндукционных.

По физическому принципу, положенному в основу построения и конструктивному исполнению, эти приборы относятся к группе аналоговых средств измерения, показания которых являются непрерывной функцией измеряемой величины.

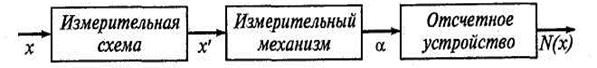

Электромеханические приборы непосредственной оценки измеряемой величины представляют класс приборов аналогового типа, обладающих рядом положительных свойств: просты по устройству и в эксплуатации, обладают высокой надежностью и на переменном токе реагируют на среднее квадратическое значение напряжения. Последнее обстоятельство позволяет измерять наиболее информативные параметры сигнала без методических ошибок. Электромеханические измерительные приборы строят по обобщенной структурной схеме, показанной на рис, 5.2.

Рис. 5.2. Структурная схема электромеханического прибора

Измерительная схема электромеханического прибора состоит из совокупности сопротивлений, индуктивностей, емкостей и других элементов электрической цепи прибора и осуществляет количественное или качественное преобразование входной величины х: в электрическую величинух’, на которую реагирует измерительный механизм. Последний преобразует электрическую величину х’ в механическое угловое или линейное перемещение α, значение которого отражается на шкале отсчетного устройства, проградуированной в единицах измеряемой величины N(x).Для этого необходимо чтобы каждому значению измеряемой величины соответствовало одно и только одно определенное отклонение α. При этом параметры схемы и измерительного механизма не должны меняться при изменении внешних условий: температуры окружающей среды, частоты питающей сети и других факторов.

Классификацию электромеханических приборов производят на основании типа измерительного механизма. Наиболее распространенными в практике радиотехнических измерений являются следующие системы: магнитоэлектрическая, электромагнитная, электродинамическая, электростатическая.

Условное обозначение типа измерительной системы наносится на шкале прибора или средства измерения.

Данные измерительные системы представлены в табл. 5.2, где приведены также формулы передаточной функции (уравнения шкалы) измерительного механизма и ряд его технических характеристик.

В добавление к помещенным в табл. 5.2 сведениям и рисункам сделаем следующие пояснения.

| Наименование системы, функциональная схема | Уравнение шкалы, применение | Частотный диапазон, потребление мощности, класс точности |

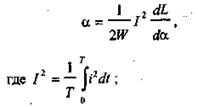

Магнитоэлектрическая: 1 — рамка с измеряемым током и стрелкой; 2 — неподвижный сердечник; 3 — полюсные наконечники 4 — возвратная пружина  |

где Ψ0= BSω ; В — индукция в зазоре; S — площадь рамки; ω — число витков рамки; W- удельный противодействующий момент, создаваемый пружиной В основном, используются как: Переносные, лабораторные, многопредельные амперметры, вольтметры постоянного тока где Ψ0= BSω ; В — индукция в зазоре; S — площадь рамки; ω — число витков рамки; W- удельный противодействующий момент, создаваемый пружиной В основном, используются как: Переносные, лабораторные, многопредельные амперметры, вольтметры постоянного тока |

Постоянный ток Класс точности 0,05. 0,5 Рсо6 ≈10 -5 . 10 -4 Вт |

Электромагнитная  |

L — индуктивность катушки В основном, используются как: Щитовые и лабораторные переносные низкочастотные амперметры; вольтметры L — индуктивность катушки В основном, используются как: Щитовые и лабораторные переносные низкочастотные амперметры; вольтметры |

F=0. 5 кГц Класс точности 0,5. 2,5 Рсо6 ≈1…6 Вт |

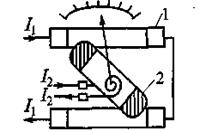

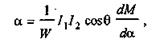

Электродинамическая 1 — неподвижная катушка 2 подвижная катушка  |

где θ — угол между токами; М — коэффициент взаимной индуктивности катушек В основном, используются как: Лабораторные приборы низкочастотные высокого класса точности где θ — угол между токами; М — коэффициент взаимной индуктивности катушек В основном, используются как: Лабораторные приборы низкочастотные высокого класса точности |

F=0. 5кГц Класс точности 0,1. 0,2 Рсо6 ≈1 Вт |

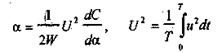

Электростатическая  |

С — емкость между пластинами В основном, используются как: Высокочастотные лабораторные и высоковольтные вольтметры С — емкость между пластинами В основном, используются как: Высокочастотные лабораторные и высоковольтные вольтметры |

F=0. 30 MГц Класс точности 0,5. 1,5 Рсо6 |

Магнитоэлектрическая система. В этой системе измерительный механизм состоит из проволочной рамки с протекающим в ней током, помещенной в поле постоянного магнита (магнитопровода). Поле в зазоре, где находится рамка, равномерно за счет особой конфигурации магнитопровода. Под воздействием тока I рамка вращается в магнитном поле, угол поворота α ограничивают специальной пружиной, поэтому передаточная функция (часто называемая уравнением шкалы) линейна:

где Ψ0 — удельное потокосцепление, определяемое параметрами рамки и магнитной индукцией; W — удельный противодействующий момент, создаваемый специальной пружиной.

На основе магнитоэлектрического механизма создаются вольтметры, амперметры, миллиамперметры и другие измерительные приборы, и их структурное построение главным образом определяется измерительной схемой. Измерительные приборы магнитоэлектрической системы имеют достаточно высокую точность, сравнительно малое потребление энергии из измерительной цепи, высокую чувствительность, но работают лишь на постоянном токе.

Для расширения пределов измерения токов амперметрами и напряжений вольтметрами применяют шунты и добавочные сопротивления, которые включают соответственно параллельно и последовательно индикаторам в схемы этих приборов.

Гальванометры. Особую группу измерителей тока составляют высокочувствительные магнитоэлектрические приборы — нуль-индикаторы, схемы сравнения, или указатели равновесия, называемые гальванометрами. Их задача показать наличие или отсутствие тока в цепи, поэтому они работают в начальной точке шкалы и должны обладать большой чувствительностью. Гальванометры снабжают условной шкалой и не нормируют по классам точности.

Чувствительность гальванометров выражается в мм или делениях (например, Si≈10 9 мм/А). Такая высокая чувствительность достигается за счет особой конструкции прибора.

Поскольку чувствительность гальванометров очень высока, их градуировочная характеристика нестабильна и зависит от совокупности внешних влияющих факторов. Поэтому при выпуске на производстве чувствительные гальванометры не градуируют в единицах измеряемой физической величины и им не присваивают классы точности. В качестве же метрологических характеристик гальванометров обычно указывают их чувствительность к току или напряжению и сопротивление рамки.

Современные гальванометры позволяют измерять токи 10 -5 . 10 -12 А и напряжения до 10 -4 В.

Электромагнитная система. Принцип действия электромагнитной системы основан на взаимодействии катушки с ферромагнитным сердечником. Ферромагнитный сердечник втягивается в катушку при любой полярности протекающего по ней тока. Это обусловлено тем, что ферромагнетик располагается в магнитном поле катушки так, что поле усиливается. Следовательно, прибор электромагнитной системы может работать на переменном токе. Однако электромагнитные приборы являются все-таки низкочастотны- ми, так как с ростом частоты сильно возрастает индуктивное сопротивление катушки.

Достоинствами приборов электромагнитной системы являются простота конструкции, способность выдерживать значительные перегрузки, возможность градуировки приборов, предназначенных для измерений в цепях переменного тока, на постоянном токе. К недостаткам приборов этой системы можно отнести большое собственное потребление энергии, невысокую точность, малую чувствительность и сильное влияние магнитных полей.

На практике применяют амперметры электромагнитной системы с пределами измерения от долей ампера до 200 А, и вольтметры — от долей вольта до сотен вольт.

Приборы электромагнитной системы применяют в основном как щито|вые амперметры и вольтметры переменного тока промышленной частоты. Класс точности щитовых приборов 1,5 и 2,5. В некоторых случаях они используются для измерений на повышенных частотах: амперметры до 8000 Гц, вольтметры до 400 Гц.

Пример 1.Класс точности большинства электромеханических приборов обозначен одной цифрой ±р. Покажем, как пользоваться указанным значением класса точности на примере задачи.

При измерении напряжения сети вольтметром электромагнитной системы класса точности 1,5 со шкалой, максимальное значение которой UN=300 В (номинальное значение), показания прибора составляли 220 В. Чему в действительности может быть равна измеренная величина напряжения?

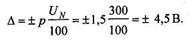

Решение. Полагая, что наибольшая приведенная основная погрешность составляет р = ± 1,5 %, определяем допускаемую абсолютную погрешность:

Следовательно, истинное значение измеряемого напряжения лежит в границах: (220 — 4,5) В

Дата добавления: 2016-03-15 ; просмотров: 4171 ; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ